Считаю, что такое положение можно исправить хотя бы на уровне русского сообщества. Программа минимум – “подготовка базы”, а именно: рассмотрение реально существовавших (но так и не осуществлённых) проектов. Если инициатива будет поддержана участниками сообщества и опытными игрокам, программа максимум – активное внедрение в игровой процесс посредством правил конвертации, т.е. создание рекордшитов и юнитов в MegaMek. Объяснение же различных моментов через “флафф” вообще не является проблемой и вполне укладывается в заданное авторами вселенной научное допущение.

В качестве первой ласточки представлю краткий обзор “Линейные корабли проекта 23 (тип “Советский Союз”)”.

В середине 30-х годов 20-го века руководство СССР приняло решение о создании сильного военно-морского флота, ядром которого должны были стать линейные корабли (традиционный подход на тот момент). В июле 1936 года была утверждена программа “Крупного морского судостроения”. В августе, после рассмотрения и анализа различных вариантов, было утверждено техническое задание на проектирование линкоров типа “А” (проект 23) и типа “Б” (проект 25). От последнего позже отказались в пользу тяжёлого крейсера проекта 69 (тип “Кронштадт)”.

Проектные работы продолжались, по существу, до 1939 года (окончательное утверждение произошло уже после закладки некоторых кораблей, а дополнительные решения принимались и позже). В той или иной степени на процесс влияли такие факторы, как недостаток опыта создания крупных кораблей, изменения в техническом задании, репрессии, затронувшие конструкторское бюро. Но в целом был проведён огромный объём опытно-конструкторских работ и испытаний.

Количество кораблей, которые предполагалось построить, постепенно менялось в сторону уменьшения в соответствии с реальными возможностями промышленности и экономики. В итоге были заложены четыре линкора проекта 23:

- “Советский Союз” (головной корабль, заводской номер С-299) – заложен в июле 1938 года на Балтийском заводе в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).

- “Советская Украина” (заводской номер С-352) – заложен в октябре 1938 года на заводе им. Андре Марти в Николаеве.

- “Советская Белоруссия” (заводской номер С-101) – заложен в декабре 1939 года на заводе №402 в Молотовске (сейчас Северодвинск).

- “Советская Россия” (заводской номер С-102) – заложен в 1940 году на заводе №402 в Молотовске (сейчас Северодвинск).

Строительство шло с большими сложностями и отставало от графика. После очередных корректировок планов работы над “Советской Белоруссией” были прекращены. Окончательно программу остановили после начала Великой Отечественной войны. Степень готовности оставшихся кораблей – 20%, 18% и 5% соответственно. Позже при обороне Ленинграда броневые плиты “Советского Союза” использовали для сооружения ДОТов, а одну из пушек в составе артбатареи. Корпус “Советской Украины” был захвачен немцами и фактически уничтожен.

После войны обсуждался вопрос о достройке линкоров по усовершенствованному проекту. В итоге в середине 1949 года на воду был спущен только недостроенный корпус “Советского Союза”. Предполагалось использовать его для опытов, но дело закончилось просто разборкой. Элементы других кораблей разобрали прямо на стапелях.

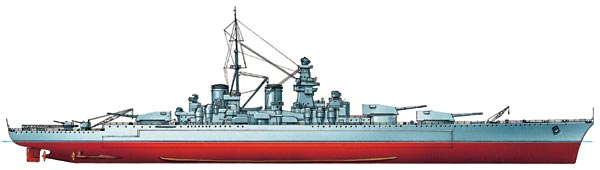

(Линкор “Советский Союз”, проект 23 (СССР, 1938 г.))

Основные элементы и характеристики:

- стандартное водоизмещение 59150 т, полное — 65 150 т;

- наибольшая длина 269,4 м;

- наибольшая ширина 38,9 м;

- осадка при полном водоизмещении 10,4 м.

Суммарная мощность главной энергетической установки 201000 л.с., допускалось временное форсирование до 231000 л. с. Скорость соответственно 28 и 29 узлов. Дальность плавания 5580 миль на 14 узлах.

Бронирование и противоминная защиты рассчитывались на сопротивление 406-мм снарядам, 500-кг авиабомбам и торпедам с зарядом тротила 750 кг.

Толщина плит главного броневого пояса 375-420 мм. Броневые траверзные переборки имели толщину 230-365 мм. Барбеты башен главного калибра - 425 мм, броня лобовой стенки – 495 мм. Защита командования обеспечивалась носовой (425 мм), кормовой (220 мм) и флагманской (75 мм) боевыми рубками.

Особое внимание было уделено горизонтальной защите, три броневые палубы – верхняя (25 мм), главная (155 мм), противоосколочная (50 мм).

Противоминная защита средней части корпуса была выполнена по системе Пульезе и достигала ширины 8,15 м. В оконечностях применялась так называемая американская система защиты, основанная на сочетании заполненных и пустых отсеков, разделенных плоскими переборками. Теоретически корабль должен был оставаться на плаву при одновременном попадании двух-трех 533-мм торпед.

Артиллерийское вооружение включало в себя:

- Девять 406-мм орудий (Б-37) главного калибра в трёх башнях. По своим характеристикам они должны были превосходить зарубежные аналоги. Расчётная масса снаряда - 1105 кг, дальность - 248 кабельтовых (при максимальных углах возвышения), боекомплект – 100 выстрелов на орудие.

- Двенадцать 152-мм орудий противоминной артиллерии в шести башнях. Дальность - 170 кабельтовых (при максимальных углах возвышения), боекомплект - 170 выстрелов на ствол.

- Восемь 100-мм зенитных орудий дальнего боя в спаренных установках и тридцать два 37-мм зенитных автомата в четырёхствольных установках (изначально предполагалось двенадцать и сорок соответственно).

Для управления артогнем предполагалось использовать командно-дальномерные посты.

Авиационное вооружение было представлено четырьмя гидросамолётами КОР-2. Из них два размещались в ангаре, один на верхней палубе и один на катапульте.

В состав вооружения входили также параваны, комплекты дымоаппаратуры, сигнальные прожекторы. К средствам связи относились радиостанции различных типов, внутрикорабельные звонковая сигнализация, радиотрансляция, телефон и пневмопочта.

Численность экипажа – 1664 человека, автономность – 20 суток.

К наиболее сильным сторонам проекта "Советский Союз" следует отнести высокие ТТД артиллерии главного калибра, продуманные и достаточно полные броневую и противоминную защиты. Впрочем, последняя входит и в число недостатков ввиду сложности схемы. К прочим моментам, которые предполагалось исправить и улучшить на кораблях второй серии относятся - зенитное вооружение, скорость хода и дальность плавания.

По основным наступательным и оборонительным элементам "Советский Союз" должен был превосходить английские, немецкие, итальянские и французские линкоры постройки 1932—1941 гг. Американские линкоры типа "Айова" (1941—1945 гг.) по вооружению и бронированию примерно соответствовали заложенным советским, превосходили их в скорости, но уступали в противоминной защите. Более крупные японские корабли типа "Ямато" (1937—1942 гг.) и американские типа "Монтана" (1944—1945 гг., не достроены) имели более сильное вооружение. Недостроенные немецкие линкоры типа "Н" (1939 г.) предполагалось вооружить восемью 406-мм орудиями.

). При расхождении данных-цифр предпочтение отдавалось тем, которые повторяются в разных материалах, или тем, которые имеют логическое объяснение. Я не самый большой флотофил, особенно по 20 веку, поэтому какие-то ошибки в тексте неизбежны. Однако данная компиляция не претендует на что-либо большее, чем изначальная идея

). При расхождении данных-цифр предпочтение отдавалось тем, которые повторяются в разных материалах, или тем, которые имеют логическое объяснение. Я не самый большой флотофил, особенно по 20 веку, поэтому какие-то ошибки в тексте неизбежны. Однако данная компиляция не претендует на что-либо большее, чем изначальная идея

мегамек говорите

мегамек говорите